晨星未落,福建安溪县蓬莱镇深山之中,龙居面线非遗工坊的灯火已穿透薄雾。当福建农林大学“农旅焕新,育苗筑梦”实践队的年轻面孔出现在工坊门口时,迎接他们的是非遗传承人胡丽珍师傅的微笑,以及案板上静待唤醒的面团。这一天,这群青年学子将亲身触摸三百年古法的温度,让青春在千丝万缕的面线间写下答卷。

匠心守护:深山学堂里的非遗新生

承载过琅琅书声的旧时山村小学变成了如今的非遗工坊。实践队队员围拢在一块,只见胡师傅的双手如蝶翻飞,开始了串面的示范。“左右手交错,一上一下,引线般将面条缠绕于特制竹签。力道轻了易散,重了易断,因此要把握好力度。”实践队队员屏息尝试,手指却不听使唤地僵硬打结。胡师傅耐心纠正:“这是与面对话的开始,要感受它的呼吸。”当拉面环节来临,特制的竹竿被交到实践队队员手中。“这竹子满山寻遍才得几根,韧可承重两百斤。”胡师傅轻抚竹身介绍道。队员卢晓茹尝试拖甩扯拉弹,竹竿在手中沉甸甸地颤动,面线如银瀑垂落。“每一甩都要借力巧劲,让面醒透,竹子的天然清香才能渗入其中。”胡师傅指点道。大家额头沁汗,在竹竿起伏间体会着“会跳舞的竹子”赋予面条的筋骨与灵魂。

图为胡师傅展示串面过程 吴一虹摄

破茧成蝶:科技与情怀赋能活性面线

“为何称为活性面线?”队员施宇涵手持直播设备,替网友发问。胡师傅捧起一块正在发酵的面团,将其细密的蜂窝结构清晰地呈现在镜头前:“秘诀在于自然唤醒。我们选用新疆优质麦粉,不添加工业酵母,全赖空气里的微生物和匠人手掌的温度来激发活性。”镜头随即推近捶面区,只见队员正富有节奏地捶打面团。“捶打是为了排出空气,让口感更筋道,”胡师傅同步解说,“而自然发酵则赋予面线柔软光滑的质地,更易于人体消化。”在坚守古法的同时,胡师傅也创新性地降低了盐分添加。这既是对传统储存智慧的优化,更是为了现代健康需求所做的突破,体现着对祖辈智慧的致敬与超越。

图为捶打面团过程 吴一虹摄

银丝越千山:一根面线挑起的乡村未来

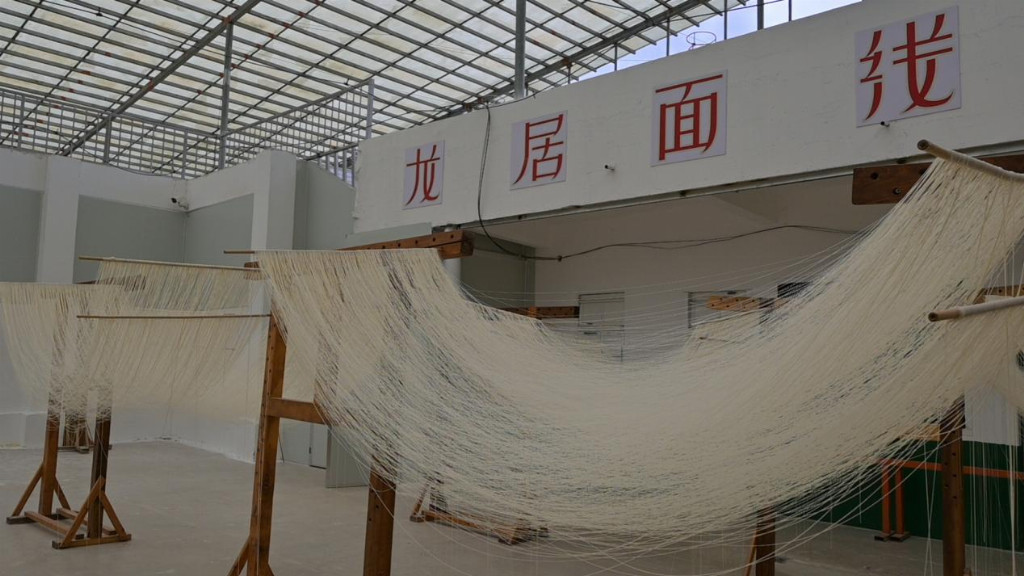

室外,竹架上银丝轻垂。室内,胡师傅讲述着电商如何让深山面线飞出重山。带着掌心温度的面线,现在已直抵天南地北的餐桌。乘着乡村振兴与互联网+东风,一根面线正挑起厚重期许。它一头担着三百年古艺,一头挑起乡村未来。昔日手艺已成研学热土,新加坡考察团、国际友人纷至沓来。实践队架设的直播设备,将这缕银丝的魅力实时传递,订单提示音在寂静深山中清脆回响。直播尾声,镜头定格在晨曦中如练如瀑的晾晒场景。实践队队长曾亦朵动情总结:“这不仅是一碗面,更是土地的生命力,是乡村永不枯竭的脉搏!”屏幕上,“为非遗守护者点赞”的留言汇成暖流。

图为面线晾晒场景 吴一虹摄

当年轻的手坚定接过古老的竹竿,当深山工坊的灯火与直播屏幕的微光交相辉映,龙居面线的故事便拥有了穿透未来的力量。福建农林大学的学子们以躬行体悟,在千丝万缕中触摸到中华饮食智慧的生命线——它从历史深处蜿蜒而来,一头连着土地深沉的馈赠,一头系着创新不息的脉动。这细若游丝的银线,在青年目光的注视与指尖的传递下,正坚韧地牵引着乡土,走向更开阔丰饶的明天。每一根缠绕着阳光的面线里,都跃动着永不枯竭的生机,编织着乡村振兴生生不息的未来图景。

(通讯员:卢晓茹、卢观丽、王韵迪)