作为一个土生土长的北京人,我对这座赐予了我脾气与禀赋的古城,有着一种特殊的情感。更令我震撼的是贯穿南北的北京中轴线,它南起永定门,北到钟鼓楼,长达7.86公里的中轴上,汇集了北京古代建筑的精髓。在这条中轴线上的南起点,永定门因独特的地理位置,在近半个世纪的历史进程中,与北京中轴线有着威武雄壮、凄美可歌的动人情缘,呈现出别样的韵味。

当仁不让的“龙首”

“妈妈,我老听到永定门的名子,它在哪呀?”“以前有,后来拆了。”60年代,每年的春节或暑假,我都要在父母的带领下,到永定门火车站乘绿皮火车去240公里外的河北献县探望爷爷奶奶、姥爷姥姥;7、80年代改成了大客车,但还是到永定门长途站上下车。每次,我都好奇的问妈妈。她的回答让我对永定门充满神秘感。

在渐渐掌握了更多的书本知识,有了社会阅历后,我有幸接触、喜爱上了传统文化。对永定门的前世今生有了深入的了解。北京中轴线是指自元大都、明清北京城以来,北京城市东西对称布局建筑物的对称轴,诸多建筑亦位于此条轴线上,是理解、体会和感悟古都北京的历史、文化、人文魅力的最具代表性、概括性和典型性的文化地标。

老北京城原有四道城。从里往外的顺序是:第一道宫城,称为紫禁城,就是现在的故宫;第二道皇城,是以故宫为中心,天安门、地安门、西安门、东安门,方圆两公里左右的地方;第三道内城,是正阳门,崇文门,朝阳门等9座城门及城墙围成的区域;第四道外城,是永定门、左安门、右安门、广渠门等7座城门及城墙围成的区域。永定门城楼是当年北京外城七座城门中最大、最壮观的一座。

昔日的永定门恢弘光鲜,有重檐歇山三滴水的楼阁,再配上最高最厚实的城墙,其建筑规格在北京外城中堪称最高。从空间布局看,永定门是外城南垣居中而立的城门,它与内城的正阳门相对,坐落在南北中轴线的南端,向北延伸,与前门、天安门、午门、神武门、地安门、安定门、钟鼓楼一线贯穿,蔚为大观。

建筑大师梁思成曾这样赞美这条中轴线:“一根长达八公里,全世界最长,也是最伟大的南北中轴线穿过全城。”

这条中轴线决定了北京城市的整体空间格局、体现了传统文化中的秩序美。作为城市发展的核心,是北京老城的“纲领”和“灵魂”。如果中轴线是北京的龙脉,永定门作为北京中轴线的起点就是龙首。

永定门又称正阳外门,另有永安门、永昌门等名号。它既是北京的南大门,也是明清两代京城的重要门户,具有重要的历史地位。永定门的名字来源于“永远安定”的寓意,象征着国家的繁荣和安定。

嘉靖年间,明王朝面临“南倭北虏”的边疆危机。北方的蒙古各部落统一后,俺答汗率蒙古骑兵曾攻至京城近郊,京城处于万分紧急状态。由于当时的北京没有外城拱卫,城外百姓的生命和财产遭受了巨大损失,城外关厢一带的百姓拥到城下,要求进城避难。到嘉靖三十二年(1553年),北部边境蓟辽地区滋扰不断;在东南沿海边境,日本封建割据造成大批武士流亡,与海商和我国境内反海禁的私贩集团结合成武装力量,侵扰浙江、福建一带,屡禁不止。

明清两代,永定门也是皇帝南苑围猎、阅兵、会见达赖喇嘛的必经之路,清康熙皇帝下江南,每次都从永定门出发。那时,北京城南商业发达;再加上用于皇家祭祀的天坛和先农坛,都在城南,备受统治者重视。

为了防御南倭北虏,特别是北方游牧民族的威胁,巩固大明江山。明世宗开始在左安门和右安门中间,静静流淌的护城河北边修建外城城墙,建永定门。《明世宗实录》上记载:“嘉靖三十二年(1553)十月辛丑(25日)新筑京师外城成,上命正阳外门名永定,崇文外门名左安,宣武外门名右安,大通桥门名广渠,章义街门名广宁。”

当时,因连年战乱,国库空虚,财力有限,只修建了永定门一个城门楼。瓮城是在嘉靖四十三年(1564)补建的。箭楼是在清乾隆十五年(1750)增建,并又重修了瓮城。至此,永定门城楼历时197年,跨越了明、清两代,才算完全建成。城门上建有城楼和防御性的附属箭楼和瓮城,城墙外有护城河和吊桥。遇有敌军攻城,则紧闭城门,由箭楼和城墙上的垛口向外射击。

永定门威严之门。重檐歇山三滴水楼阁式建筑的城楼,配上灰筒瓦绿琉璃瓦剪边顶,面阔五间,宽24米,它就像一个武士守护着中轴线;迎来送往着国家至高无尚,象征着皇权的皇帝和文武大臣的永定门又是封建社会关乎国体和国威的礼仪之门。它是北京外城的正门,是外城规模最大的城门,也是北京中轴线最南端的重要标志性建筑。

命运多舛500年

永定门与北京中轴线一样,见证了中国从旧中国迈向新中国的伟大历程。明崇祯2年的1629年,袁崇焕部4万人与皇太极亲率满蒙八旗劲旅10万余众鏖战于永定门外沙子口一带,明军4 位总兵满桂、孙祖寿为守住永定门战死,黑云龙、麻登云被俘;明崇祯十七年的1644年,李自成军入京,明守将刘文眼见城门失守,自杀殉国。

光绪庚子年的1900年7月,英美军队攻入永定门,董福祥军战之不胜,退出北京城。联军入城后,毁坏永定门西侧城墙,将铁路线修至天坛西门,成为近代破坏城垣,在北京修建铁路的发端。1902年,慈禧回鸾乘火车至马家堡火车站。又改乘銮驾经永定门返回紫禁城。

1924年,冯玉祥发动“首都革命”,推翻了直系军阀的反动统治,亦是由南苑入永定门进京。1935年6月,汉奸石友三等人收买策划了驻守丰台的东北军铁甲车大队第6中队铁甲部队哗变,企图攻破永定门,建立伪华北政权。守卫城门的29军事先拆除了东缺口的铁路,使铁甲车无法过永定门进城,并将叛军镇压于永定门外。1937年7月,29军在南苑及永定门外,英勇抗击日寇,佟麟阁、赵登禹将军先后战死沙场。

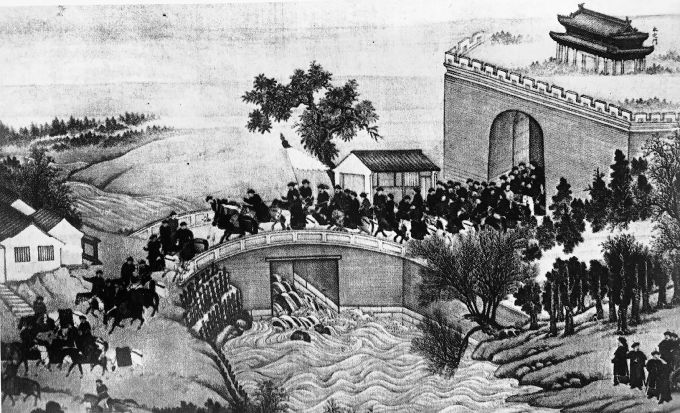

1949年1月北平和平解放。2月3日上午10时,解放军入城仪式正式开始,入城部队从永定门进入,沿永定门大街、前门大街浩浩荡荡、威武庄严地向前开进,进入正阳门后向东进入东交民巷。

在旧中国,东交民巷是不允许中国军队和警察进入的,毛主席特意指示入城部队一定要经过东交民巷。东北野战军司令部下达命令-入城部队必须行经东交民巷。在北平市民的欢呼声中,解放军入城部队经过前门后,转向东交民巷。

作为中轴线的南起点,永定门既有悠久的历史,也有拆而复建的曲折经历。从清末到民国,由于各种原因,北京城的城门和城墙开始拆除,到了上世纪50年代,大搞建设的新中国,面对城市建设与古城保护的矛盾,北京古城“完全是服务于封建统治者的意旨”的观念占了上风。1950年拆永定门瓮城城墙,1957年,永定门城楼和箭楼又成了“危楼”并且被认为妨碍交通,于是也被陆续拆除。

永定门的拆除,使得北京中轴线失去了南端的重要标志,这一事件在当时引起了广泛的争议和遗憾,引发了人们对于保护历史文化遗产重要性的思考。

原地重建展雄姿

永定门城楼的重建得益于申奥成功。作为北京实施“人文奥运文物保护工程”中重要内容,中轴线一直被看作是世界建筑史上罕见的奇迹。没有了永定门,中轴线就不完整。

2004年,多位专家学者呼吁,永定门城楼应在原位置按原形制、原尺寸、原工艺复建,得到高度重视。政府启动了打造北京中轴线人文景观工程,拆除了永定门到南纬路两侧破旧低矮的房屋,露出了东西两侧坛墙,开始了永定门城楼复建工作。2004年3月10日永定门在原址复建,2009年落成。

复建的永定门城楼是根据1937年北平市文物整理委员会对永定门城楼的实测图、1957年拆除时绘制的建筑结构图,以及故宫博物院保留的永定门建成以来各种文字、图片资料进行的。重新站立起来的新城楼虽比原永定门城楼小,但建成后的永定门广场将北京中轴与南城再次连通,进一步完善了京城南中轴线景观序列,使延续了700余年的古都中轴线变得完整。

新建成的永定门在原址采用原材料、原形制、原结构、原工艺进行,确保了建筑的传统性和真实性;城楼彩绘采用中国传统建筑中常见的装饰手法—雅五墨旋子彩画,增添了建筑的艺术美感;使用的城砖是原来嘉靖年间制造的老城砖,这些老城砖在永定门拆除近半个世纪后,又重新砌在新建的永定门城楼上,增加了建筑的历史厚重感:城楼正中一块大石匾写着“永定门”三字,参照了先农坛地区发现的古石匾雕刻,体现了对历史传统的尊重。

为了使新永定门更结实耐用,城楼的主体使用了南非进口的12根铁力木(又称铁梨木)。这种木头的密度(比重)大,在水中都能下沉,且坚硬结实而不易腐烂。于是,这12根树龄百年以上的铁力木便成为永定门的“顶梁柱”。

2019年退休后的我,听到永定门复建的消息激动万分,终于能揭开神秘面纱,看见它的庐山真面目了。我觉得:永定门的复建不仅是对历史建筑的修复,更是对北京城市文化和历史记忆的传承。

走上永定门城楼,我向北遥望,中轴线沿永定门御道一路延伸,最远可以看到正阳门城楼。两侧树木挺拔,郁郁葱葱,壮美的古都风貌令我陶醉。在永定门城楼周围,绿树成荫,环境开阔,交通四通八达,成为市民日常休闲、健身娱乐的地方。傍晚时分,许多家长带着孩子在城楼南侧的广场嬉戏。如今,山河永定,百姓安居,可能就是对这座中轴线上北京南大门的最好注解。

穿过城门,沿青砖御道前行,仿佛踏入历史长河。御道上的石材用料、铺设方式和道路尺度都按老规矩复原。石板上的凹槽由人工一条条凿出,体现“修旧如旧”的匠心。顺着城楼往南的一片开阔地带,是永定门城楼公园,如今已成为周边居民休闲娱乐的场所。重建一新的永定门城楼与护城河水交相辉映,已成为南城一个闪亮新景。

永定门与北京中轴线的情缘,体现了北京作为古都的历史深度和文化厚度。永定门的复建既是对过去的尊重,也是对未来的期许,是连接北京过去与现在的纽带。作为北京中轴线上的一颗璀璨明珠,永定门将永久展现北京中轴线的独特魅力。(刘会生)